「今の仕事、何か違うんだよな…」そう感じているあなたへ。毎日同じことの繰り返しで、将来に不安を感じていませんか?日々の業務の中で、ふと電気設備のメンテナンスや管理業務に興味を持ったことがあるかもしれません。でも、未経験から本当に電気の仕事に転職できるのか、何から始めればいいのか、わからないことだらけですよね。

そんなあなたに、20年以上設備保全に携わってきた私だからこそ伝えられることがあります。高卒で転職経験なし、中小規模の工場で電気主任技術者を務め、高圧受電から低圧配電までの設備を管理してきた経験。未経験から電気のプロになるための道筋を、具体的に示すことができます。

この記事では、電気保全の仕事内容、必要な資格、未経験から始めるためのステップを、私の実体験を交えながら徹底解説します。

この記事を読むことで、あなたは未経験から電気保全のプロになるための具体的な道筋を知り、一歩を踏み出す勇気を得られます。

この記事が、あなたの「これから」を変えるきっかけとなれば嬉しいです。

電気保全とは?基本的な知識と役割を解説

「電気保全」という言葉は、正式な業種名というよりも、工場や施設の「保全業務」において、電気設備やシステムの維持・管理を担当する仕事の一環を指すことが一般的です。

多くの場合、「設備保全」や「機械保全」という大きなカテゴリに含まれる業務の一部として扱われます。

工場やビルなどの施設では、電気設備が安全かつ正常に稼働することで、はじめて日々の業務が成り立ちます。

電気保全は、これらの設備が常に最良の状態で使用できるよう、点検や修理、更新などを行う仕事です。

電気保全の業務内容を解説

電気保全の業務は、多岐にわたります。具体的には、以下のような業務があります。

- 日常点検

電気設備の日常的な点検を行い、異常がないかを確認します。 - 定期点検

月次、年次など定期的な点検を行い、設備の劣化状況などを確認します。 - 修理・メンテナンス

故障した設備の修理や、定期的なメンテナンスを行います。 - 設備更新

老朽化した設備の更新計画を立て、実行します。 - トラブル対応

設備トラブルが発生した場合、迅速に対応し、原因究明と対策を行います。 - データ管理

点検や修理の記録、設備の稼働状況などのデータを管理します。

電気保全の保全方法は3種類

電気保全の現場では、設備の状況や重要度に応じて、3種類の保全方法を使い分けています。それぞれの特徴を理解することで、より効率的かつ安全な設備管理が可能になります。

事後保全

事後保全は、設備が故障してから修理を行う方法です。「壊れたら直す」という、最もシンプルな考え方に基づいています。例えば、工場の照明が切れたり、コンセントが使えなくなったりした場合、その都度修理するのが事後保全です。

この保全方法は、修理費用を最小限に抑えられるメリットがありますが、予期せぬ設備の停止を招く可能性があります。特に、生産ラインに直結するような重要な設備が停止した場合、大きな損失につながるため、重要な設備には不向きな保全方法と言えます。

予防保全

予防保全は、設備が故障する前に、定期的に点検や部品交換を行う方法です。

例えば、年に一度、工場の受変電設備を点検したり、数年ごとに部品を交換したりするのが予防保全です。

この方法は、設備の寿命を延ばし、予期せぬ停止を防ぐことができます。また、計画的にメンテナンスを行うため、効率的な人員配置や部品調達が可能です。

メリット

- 設備の寿命を延ばせる

定期的なメンテナンスによって、設備の劣化を抑制し、寿命を延ばすことができます。 - 予期せぬ停止を防げる

故障前に部品交換や修理を行うことで、設備の突然の停止を防ぎ、生産ラインへの影響を最小限に抑えることができます。 - 計画的なメンテナンスが可能

メンテナンス時期を事前に計画できるため、人員や部品の調達を効率的に行うことができます。 - 長期的なコスト削減

故障による設備の停止や修理にかかるコストを削減し、長期的なコスト削減につながります。

デメリット

- 過剰なメンテナンスになる可能性

まだ使用できる部品を交換するなど、過剰なメンテナンスになる場合があります。 - 定期的なメンテナンスコストが発生

定期的な点検や部品交換には、一定のコストがかかります。 - 突発的な故障には対応できない

予防保全は、あくまで定期的なメンテナンスであり、突発的な故障には対応できません。

予知保全

予知保全は、センサーなどを用いて設備の稼働状況を常に監視し、故障の兆候を早期に発見する方法です。例えば、センサーなどを使い設備の温度や振動値を測定しリアルタイムで監視します。センサーが異常値を検知した場合に、適切タイミングでメンテナンスを行うのが予知保全です。

この方法は、故障による設備の停止時間を最小限に抑え、生産性を向上させることができます。近年では、IoT技術の発展により、予知保全の重要性が高まっています。

メリット

- 故障による停止時間を最小限に抑えられる

故障の兆候を早期に発見し、事前にメンテナンスを行うことで、設備の停止時間を最小限に抑え、生産性を向上させることができます。 - メンテナンスコストを最適化できる

故障の兆候に基づいてメンテナンスを行うため、不要な部品交換や修理を減らし、コストを最適化できます。 - 設備の寿命を最大限に活用できる

故障前に適切なメンテナンスを行うことで、設備の寿命を最大限に活用できます。 - 安全性向上

設備の異常を早期に発見することで、重大な事故を未然に防ぎ、安全性を向上させることができます。

デメリット

- 初期導入コストが高い

センサーや監視システムなどの導入には、初期導入コストがかかります。 - 専門知識が必要

センサーデータの分析や故障予測には、専門的な知識やスキルが必要です。 - 誤検知のリスク

センサーの誤作動やデータ分析の誤りにより、誤った故障予測や不要なメンテナンスが発生する可能性があります。 - すべての設備に適用できない

センサーの設置やデータ収集が困難な設備や、故障の兆候を検知しにくい設備には適用できません。

電気保全が必要とされる理由

電気保全は、単に設備を動かすだけでなく、工場の安全を守り、安定した生産を支えるために、必要不可欠な業務です。

日々の点検からトラブル対応、そして将来を見据えた設備更新まで、多岐にわたる業務を通して、工場全体の安全と生産性を維持します。

安全性の確保

電気保全は、感電や火災などの重大な事故を未然に防ぎ、従業員の安全を守るために不可欠です。

工場には、高圧受変電設備や動力設備、制御盤など、危険を伴う電気設備が数多く存在します。

これらの設備は、絶縁不良による漏電、配線ミス、接続不良など、わずかな不具合が重大な事故につながる可能性があります。

例えば、漏電は感電事故だけでなく、火災の原因にもなります。

また、配線ミスや接続不良は、ショートや発熱を引き起こし、火災や設備故障につながるリスクがあります。

電気保全では、定期的な点検や絶縁測定、温度測定などを通して、設備の異常を早期に発見し、対処することが重要です。

これにより、事故のリスクを最小限に抑え、安全な作業環境を確保します。

生産性を維持するための重要性

工場の生産ラインは、電気設備によって支えられています。

もし、電気設備が故障して停止してしまうと、生産ライン全体がストップし、大きな損失につながります。

例えば、制御盤の故障によって生産ラインが停止した場合、復旧までに数時間かかることもあります。その間、生産がストップし、納期遅延や顧客からの信頼低下につながる可能性があります。

電気保全では、設備の安定稼働を維持するため、定期的なメンテナンスや部品の交換を行い、故障を未然に防ぎます。また、故障が発生した場合でも、迅速な対応によって、停止時間を最小限に抑え、生産性の低下を防ぎます。

さらに、予知保全によって、故障の兆候を早期に発見し、事前にメンテナンスを行うことで、計画外の停止を減らし、生産計画の安定化にも貢献します。

電気保全の業務範囲はとにかく広い

電気保全の業務範囲は、工場の安定稼働を支えるため、多岐にわたります。

電気設備に関するあらゆる知識やスキルを駆使し、日々の点検から緊急時のトラブル対応、そして将来を見据えた設備更新まで、幅広い業務を遂行します。

その時々で調べて答えを出す考え方が必要

電気保全の現場では、常に最新の技術や設備が導入されるため、変化に対応し、常に学び続ける姿勢が不可欠です。

新しい設備や技術が導入された際には、仕様書やマニュアルを読み込み、必要に応じてメーカーに問い合わせるなど、積極的に情報を収集し、理解を深める必要があります。

例えば、最新の制御システムが導入された場合、従来の知識だけでは対応できないことがあります。

そのため、新しいシステムの仕組みや操作方法を習得し、トラブル発生時には迅速に対応できるように準備しておく必要があります。

常に知識をアップデートし、変化に対応できる柔軟性が求められます。

広く浅くが基本

電気保全の業務は、多岐にわたるため、幅広い知識を習得することが重要です。

しかし、全ての分野を深く理解する必要はありません。

まずは、電気設備の基礎知識や安全に関する知識など、基本的な知識を幅広く習得することから始めましょう。

例えば、受変電設備、動力設備、制御設備など、様々な電気設備に関する知識を習得することで、設備の異常を早期に発見し、適切な対応ができるようになります。

また、必要に応じて、専門的な知識を持つ人に相談したり、協力したりすることも大切です。

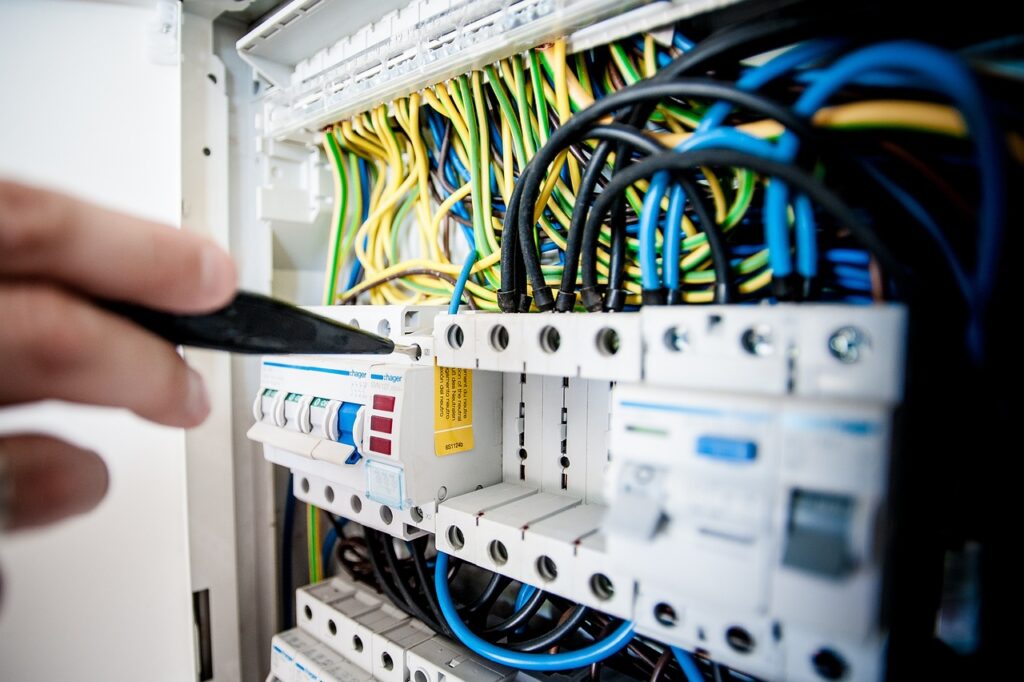

電気保全ではどんな設備を扱う?主な設備と装置例

電気保全の現場では、工場やビルなどの施設で使用される多種多様な電気設備を扱い、それらの安定稼働を支えています。

日々の点検からメンテナンス、トラブル対応、そして設備更新まで、幅広い業務を通して、施設全体の電気設備を管理します。

受変電設備

電力会社から供給される電気を、工場やビルで使用できる電圧に変換する、電気設備の根幹をなす設備です。

これらの設備は、外部からの電力を安全に施設内に供給し、各設備への電力供給をコントロールする重要な役割を担っています。

具体的には、以下のような装置などが含まれます。

- 変圧器(高電圧の電気を低電圧に変換する装置)

- 遮断器(過電流や短絡などの異常が発生した場合に回路を遮断し、設備を保護する装置)

- 開閉器(電気回路を入り切りしたり、設備の点検やメンテナンス時に回路を切り離すための装置)

負荷設備

工場やビルで使用される様々な電気機器の総称です。

これらの設備は、電気エネルギーを様々な形に変換し、生産活動や快適な環境の維持に貢献しています。

負荷設備には以下のようなものがあります。

- 動力設備(モーター、ポンプ、コンプレッサなど)

- 制御設備PLC、センサー、制御盤など)

- 空調設備(ボイラー、冷凍機、送風機など)

- 照明設備(照明器具、配線、スイッチなど)

- その他設備(防災設備、情報通信設備など)

未経験からプロへ!電気保全のやりがい、苦労、適性を知る

電気保全の仕事は、決して楽な仕事ではありません。

しかし、その分、大きなやりがいを感じることができます。

この仕事ならではのやりがい

電気保全の仕事のやりがいは、何と言っても「工場の安定稼働を支えている」という実感です。

自分の仕事が、工場の生産ラインを支え、製品が世の中に出ることに貢献している。

そう考えると、大きな達成感を感じることができます。

また、トラブルを解決した時の達成感も格別です。原因不明のトラブルに悩まされ、試行錯誤の末に解決できた時の喜びは、何物にも代えがたいものです。

さらに、電気保全の仕事は、常に新しい知識や技術を学ぶことができます。

技術の進歩は早く、常にアンテナを張っておく必要がありますが、新しい知識や技術を習得することで、自分のスキルアップを実感できます。

厳しさや苦労する場面は

電気保全の仕事は、常に危険と隣り合わせです。高圧の電気設備を扱うため、一歩間違えれば重大な事故につながる可能性があります。常に安全意識を持ち、慎重に作業を行う必要があります。

また、トラブルはいつ発生するか分かりません。夜間や休日でも、呼び出されることがあります。オンとオフの切り替えが難しいと感じる人もいるかもしれません。

さらに、電気保全の仕事は、地道な作業が多いです。点検やメンテナンスは、一つ一つ丁寧に確認していく必要があります。根気強く、コツコツと作業を進めることが求められます。

電気保全に向いている人

電気保全の仕事は、専門的な知識やスキルだけでなく、適性や性格も重要です。

電気設備に興味がある人

電気設備に興味があり、仕組みや構造を理解したいという探求心がある人は、この仕事に向いています。

日々の点検やメンテナンス、トラブル対応を通して、電気設備の知識やスキルを深めることができます。新しい技術や設備にも積極的に関心を持ち、学び続けることができる人が活躍できます。

論理的に考えるとこが得意な人

トラブルの原因を論理的に考え、解決策を見つけ出すことができる人は、この仕事で活躍できます。

複雑な電気回路や制御システムを理解し、問題点を特定し、解決策を導き出すことが求められます。

また、予防保全の計画や改善策の提案など、論理的な思考力が求められる場面も多くあります。

問題解決を楽しめる人

複雑な問題に直面しても、諦めずに解決策を探し、問題を解決することに喜びを感じる人は、この仕事を楽しめます。

電気設備のトラブルは、原因が特定しにくい場合や、複数の要因が絡み合っている場合があります。

そのような状況でも、粘り強く原因を追求し、解決策を見つけ出すことが求められます。

地道な作業をいとわない人

地道な作業をコツコツと続けられる根気強さがある人は、この仕事で成果を上げられます。

電気設備の点検やメンテナンスは、一つ一つ丁寧に確認していく必要があります。

また、データの収集や分析、報告書の作成など、地道な作業も多くあります。

これらの作業を丁寧に行うことで、設備の安定稼働に貢献できます。

電気保全に必要な資格とスキル

電気保全の仕事は、専門的な知識やスキルが求められる仕事です。

未経験から始める場合、資格取得やスキルアップがキャリアアップの鍵となります。

必要資格

電気保全の仕事に役立つ資格はいくつかありますが、代表的なものは以下の通りです。

電気工事士

電気設備の工事やメンテナンスに必要な国家資格です。

第一種と第二種があり、扱える電気設備の範囲が異なります。

第二種は一般住宅や小規模な店舗などの電気工事が可能で、第一種はさらに大規模な工場やビルなどの電気工事も可能です。

電気保全の現場では、設備の修理や改修作業などで必要となるため、取得しておくと業務の幅が広がります。

電気主任技術者

工場の受変電設備など、一定規模以上の電気設備の保安監督を行うための国家資格です。

第一種から第三種まであり、扱える電気設備の規模が異なります。

第三種は中小規模の工場やビル、第二種は大規模な工場やビル、第一種はさらに大規模な発電所や変電所などの電気設備の保安監督が可能です。

電気保全の仕事では、設備の安全管理や法令遵守の面で必要となるため、取得しておくとキャリアアップにつながります。

機械保全技能士

械保全技能士は、工場などに設置されている機械のメンテナンスを行う能力を認定する国家資格です。機械系保全作業、電気系保全作業、設備診断作業の3つの職種があり、等級は特級、1級~3級まであります。

資格取得には実技試験と学科試験の両方に合格する必要があり、学科試験は特定の講習を受講・修了することで免除されます。

資格取得者は等級に応じた技能士の称号が付与され、名刺などに資格を表記する際には等級を明示する必要があります。

機械保全技能士は、工場の生産性向上や安全性の確保に欠かせない存在です。

資格取得を目指すことで、キャリアアップや収入アップにつながる可能性があります。

これらの資格は、電気保全の仕事をする上で必須ではありませんが、取得することで専門知識やスキルを証明でき、キャリアアップにつながります。

初心者・未経験でも始められる!実務経験を積む際のポイント紹介

「未経験だけど、本当に電気保全の仕事ができるのかな?」と不安に思っている方もいるかもしれません。

しかし、適切な準備と心構えがあれば、未経験からでも電気保全のプロとして活躍できます。

未経験者でもできる理由

電気保全の仕事は、経験や知識が重視されるイメージがあるかもしれません。

しかし、未経験者でも活躍できる理由はいくつかあります。

教育制度の充実

多くの企業では、未経験者向けの研修制度やOJT(On-the-Job Training)が用意されています。

これらの制度を活用することで、必要な知識やスキルを体系的に学ぶことができます。

資格取得支援

電気工事士や電気主任技術者など、電気保全に関連する資格取得を支援する制度を設けている企業もあります。

資格取得を通じて、専門知識を深め、自信を持って業務に取り組むことができます。

チームでの作業

電気保全の仕事は、チームで協力して行うことが多いため、先輩社員から指導を受けながら、徐々にスキルを身につけることができます。

実務経験の重要性

電気保全の仕事は、座学だけでなく、実務経験を通じてスキルを磨くことが重要です。

未経験からでも、現場で経験を積むことで、着実に成長できます。

実務経験を積む際のポイント

未経験から電気保全のプロを目指す上で、実務経験を積む際のポイントをいくつか紹介します。

積極的に学ぶ姿勢

現場では、積極的に質問したり、先輩社員の作業を見学したりすることで、多くのことを学ぶことができます。

また、電気技術は常に進化しているため、常に新しい知識や技術を学ぶ姿勢を持ちましょう。

安全第一

電気保全の仕事は、常に危険と隣り合わせです。

安全に関する知識をしっかりと身につけ、常に安全第一で作業を行いましょう。

コミュニケーション能力

チームメンバーや関係者と円滑にコミュニケーションを取り、協力して作業を進めることが大切です。

資格取得

電気工事士や電気主任技術者など、関連する資格取得を目指すことで、専門知識を深め、キャリアアップにつなげることができます。

まとめと次のアクションへの提案

この記事では、電気保全の仕事内容や必要なスキル、未経験から始めるためのポイントなどを解説しました。

最後に、初心者や転職者へのアドバイスと、私からのメッセージをお伝えします。

初心者や転職者へのアドバイス

電気保全の仕事は、専門的な知識やスキルが求められるため、未経験から始めるのは不安かもしれません。

しかし、適切な準備と心構えがあれば、未経験からでも十分に活躍できます。

まずは、電気工事士や電気主任技術者などの資格取得を目指しましょう。

資格取得を通じて、専門知識を体系的に学ぶことができます。

また、転職エージェントや転職サイトを活用することもおすすめです。

これらのサービスでは、未経験者向けの求人情報や、キャリアカウンセリングを受けることができます。

自分に合った企業を見つけ、転職活動をスムーズに進めるために、積極的に活用しましょう。

私からのメッセージ

私が20年以上電気保全の仕事をしてきて思うのは、「継続は力なり」ということです。

最初は分からないことだらけでも、諦めずに学び続けることで、必ずプロとして成長できます。

もちろん、そういう私も未経験でこの仕事を始めています。

最初は先輩社員の作業を見ても、何をしているのか全く分かりませんでしたが、毎日少しずつ勉強し、現場で経験を積むことで、徐々に知識やスキルが身についていきました。

未経験から電気保全の仕事に挑戦するのは、勇気がいるかもしれません。

しかし、あなたの「やってみたい」という気持ちがあれば、きっと道は開けます。

この記事が、あなたの第一歩を踏み出すきっかけになれば嬉しいです。