「毎日同じ作業の繰り返しで、なんか物足りない…」

「周りは全然働かないし、結局いつも俺に仕事が回ってくる…」

「家族もいるし、今の給料でずっとやっていけるのか不安だ…」

今の仕事を続けていても、将来のキャリアアップは見込めないかもしれません。

かといって、未経験の業界に飛び込むのは、勇気がいりますよね。

特に、専門性の高い電気保全の仕事は、経験がないと難しいと思われがちです。

しかし、本当にそうでしょうか?

実は、私も未経験から電気保全の世界に飛び込み、今では工場で電気主任技術者として、工場の運転と設備保全を担当をしています。

この記事では、私の経験を基に、未経験からでも電気保全のプロを目指せる道筋を示します。

この記事を読めば、あなたに必要な保全スキルが明確になり、未経験からでも転職できる具体的な方法を知ることができます。

さあ、あなたも一歩踏み出して、手に職つけて、市場価値を高め、理想のキャリアを築きましょう!

電気保全とは

電気保全とは、工場やビルなどの電気設備の点検、修理、交換などを行い、安全かつ安定的に稼働させる仕事です。

「電気保全」という言葉は、独立した専門の業種というよりも、工場や施設の「保全業務」の中で、電気設備やシステムの維持管理を担当する業務を指すのが一般的です。

多くの場合は、「設備保全」や「機械保全」といったより大きな業務区分の中に含まれる一部の仕事として捉えられています。

具体的には、以下のような業務を行います。

- 電気設備の定期点検

- 故障した電気設備の修理・交換

- 電気設備の更新・増設

- 電気設備の安全管理

電気は、現代社会において必要不可欠なエネルギーです。電気保全は、私たちの生活や産業を支える重要な役割を担っています。

電気保全の目的ついて

電気保全の目的は、大きく分けて以下の3つがあります。

現場の安全性を確保する

電気設備は、使い方を誤ると感電や火災などの重大な事故につながる可能性があります。

電気保全は、電気設備を安全な状態に保ち、事故を未然に防ぐことを目的としています。

生産活動を確実に維持する

工場などの生産現場では、電気設備の停止は生産ラインの停止に直結します。

電気保全は、電気設備を安定的に稼働させ、生産活動を維持することを目的としています。

コスト削減を可能にする

電気設備の故障は、修理や交換に多額の費用がかかるだけでなく、生産停止による損失も発生します。

電気保全は、定期的な点検やメンテナンスによって故障を未然に防ぎ、コスト削減に貢献します。

上記のように、電気保全は多岐にわたる重要な目的を担っています。

電気保全には主に3つの方式がある

電気保全には、設備の状況や重要度、コストなどを考慮して、主に以下の3つの方式があります。

予防保全とは?

予防保全とは、設備が故障する前に、定期的に点検や部品交換などを行う保全方式です。

例えば、工場の電気設備を定期的に点検し、計画的に部品を交換することで、故障を未然に防ぎます。

事後保全とは?

事後保全とは、設備が故障してから修理や交換を行う保全方式です。

例えば、電気機器が故障して停止した場合に、その都度修理を行います。

予知保全とは?

予知保全とは、設備のデータを収集・分析し、故障の兆候を早期に発見して対策を行う保全方式です。

例えば、センサーで機械の振動や温度を監視し、異常な値が検出された場合に、故障する前に部品交換などを行います。

上記のように、電気保全にはそれぞれの設備の状況や重要度によって使い分けられる3つの方式があります。

企業が求める電気保全に必要な考え方と欠かせないスキルとは?

電気保全の仕事は、専門的な知識やスキルだけでなく、様々な能力が求められます。

ここでは、企業が求める電気保全に必要な考え方と欠かせないスキルについて解説します。

品質・コスト・納期(QCD)への意識

工場では、高品質な製品を、できるだけ安いコストで、決められた納期までに生産することが求められます。

電気保全の仕事も、このQCDを意識して行う必要があります。

例えば、設備の故障を未然に防ぐことで、生産ラインの停止時間を減らし、納期を守ることができます。

また、修理や部品交換の際には、コストを抑えつつ、品質を確保することが重要です。

設備の仕組み・特性・構造の知識

電気保全の仕事では、対象となる設備の仕組み、特性、構造に関する深い知識が求められます。

例えば、モーターの仕組みや、配線の種類、制御盤の構造などを理解しておく必要があります。

これらの知識があれば、故障の原因を特定したり、適切な修理方法を選択したりすることができます。

電気図面や機械図面を読み解く能力

電気保全の仕事では、電気図面や機械図面を読み解く能力が不可欠です。

これらの図面は、設備の構造や配線、部品の配置など、重要な情報が詳細に記載されています。

電気図面は、電気回路の構成や配線、部品の接続などを表した図面です。

機械図面は、機械の構造や部品の形状、寸法などを表した図面です。

これらの図面を正確に読み解くことで、設備の全体像を把握し、故障の原因を特定したり、修理方法を検討したりすることができます。

電気図面や機械図面を読み解く能力は、電気保全の仕事を行う上で非常に重要なスキルの一つです。

日頃から図面に触れ、読解力を高めるように心がけましょう。

PLC/シーケンス制御の知識

PLC(プログラマブルロジックコントローラー)は、機械やロボットを動かすための「頭脳」のようなもので、工場の自動化設備を制御する装置です。

シーケンス制御は、PLCを使って工場の機械を順番に動かすための「命令」のようなもので、機械を特定の順序で動作させる技術です。

例えば、おもちゃの電車を自動で走らせることを考えてみましょう。

PLCは、電車のスピードを調整したり、駅で停車させたりする役割を担います。

シーケンス制御は、「出発」「加速」「駅で停車」「ドアを開ける」「ドアを閉める」「出発」というように、電車を動かす順番をPLCに伝える役割を担います。

PLCやシーケンス制御の知識があれば、設備の自動制御に関するトラブルに対応したり、設備の改造を行ったりすることができます。

PLCやシーケンス制御は、少し難しいかもしれませんが、電気保全の仕事をする上でとても役に立つ知識です。

機械構造の基本を理解する能力

電気保全の仕事では、電気だけでなく、機械に関する知識も必要となります。

ベルトコンベアは、モーターという電気で動く部品と、ベルトや歯車といった機械の部品でできています。

機械の基本的な構造や動作原理を理解しておくことで、電気系統と機械系統が連携した設備のトラブルにも対応することができます。

油圧・エアー・水・電気の知識

工場では、油圧機器や空圧機器、ポンプも多く使用されています。

これらの機器は、電気系統と連携して動作することが多いため、油圧、空圧など、電気に関する幅広い知識が必要です。

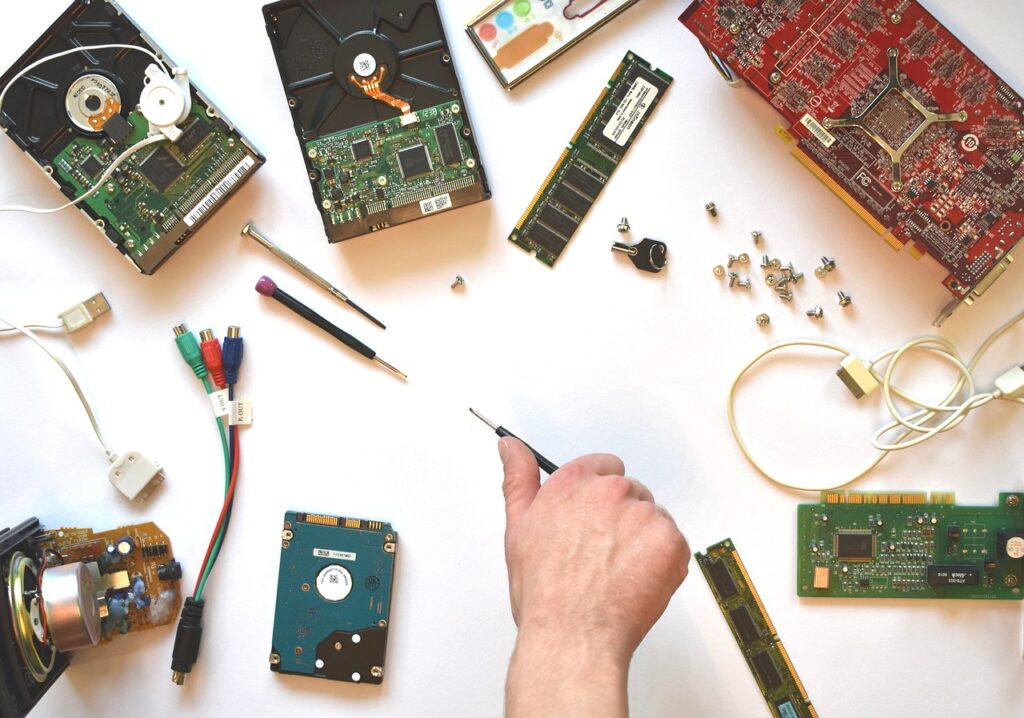

工具・測定器を使いこなす技術

電気保全の仕事では、様々な工具や測定器を使用します。

例えば、電圧や抵抗値を測るテスターや、ネジを締めたり緩めたりするドライバーなどがあります。

もし間違った道具の使い方をしてしまうと、感電してしまう危険性や機械をさらに壊してしまうかもしれません。

これらの工具や測定器を安全かつ正確に使いこなす技術は、電気保全の仕事を行う上でとても大切です。

修理・メンテナンスの経験

電気保全の仕事は、経験が非常に重要です。

例をあげると、設備の一部の漏電ブレーカーが動作した場合、どこに原因あるのか調査する必要があります。

配線やモーターなど電気設備に問題があることもあれば、機械的な故障が原因ということあります。

これらの問題を解決するためにも、様々な設備の修理やメンテナンスを経験することで、トラブル対応能力や技術力が向上します。

細部まで気を配る力と安全意識

作業する際は、チームで行動することが基本です。

お互いの身の安全を守るためのも、細部まで気を配り、丁寧にチェックする注意深さが求められます。

電気は目に見えないけれど、とても危険なものです。

電気設備は感電や火災などの危険性があるため、作業をする前に必ず電気を止めたり、安全を確認するための測定器などを使ったりして、常に安全に配慮して作業を行う必要があります。

安全第一で、細かいところまで気を配る。それが、電気保全の大切な仕事の1つです。

状況に応じた判断力と柔軟な対応力

設備のトラブルは、予期せぬタイミングや場所で発生します。

過去の事例やマニュアルが通用しないケースも少なくありません。

そのような状況でも、冷静に状況を判断し、優先順位をつけて適切な対応を取ることが求められます。

また、一つの解決策に固執せず、様々な選択肢を考慮し、臨機応変に解決策を模索する柔軟性も重要です。

チームで協力するコミュニケーション力

電気保全の現場では、複数のメンバーと協力して作業を進めることが不可欠です。

そのため、チーム内での円滑なコミュニケーションはもちろんのこと、他の部署の担当者や協力会社の作業員など、様々な関係者との連携も求められます。

具体的には、自分の意見を明確に伝えるだけでなく、相手の意見にも耳を傾け、その意図を正しく理解し、確認を徹底することで、互いに協力し合いながら目標を達成する能力が重要です。

また、関係者との間で情報を共有し、作業の進捗状況や問題点を報告・連絡・相談することも大切です。

未経験から能力を身につけるには?

電気の知識がまったくなかったり、転職経験がない方の中には「未経験だけど、どうすれば必要な知識やスキルを身につけられるんだろう?」と不安に思っているかもしれません。

結論から言うと、未経験でも大丈夫です。

スキル自体は就職後、現場で覚えていくことができます。

大企業と中小企業で学び方は違う

大企業であれば、研修などを通して体系的に知識やスキルを習得できるでしょう。

しかし、中小企業では研修制度が十分に整っていない場合もあります。

そのような環境では、実際の現場で先輩から直接指導を受けながら、徐々にスキルを身につけていくことが一般的です。

現場経験が何より大切!積極的に学ぼう

実際の現場で経験を積むことは、何よりも重要です。

先輩の技術を間近で見て、積極的に質問し、実践することで、着実にスキルアップできます。

ただし、先輩も常に時間に余裕があるわけではありません。

まずは自分で調べ、それでも解決できない場合に質問するなど、相手への配慮も忘れないようにしましょう。

向上心を持ち続けよう!努力は必ず報われる

大企業でも中小企業でも、個人の意欲が成長を大きく左右します。

同僚が休んでいる時でも、資格取得の勉強をしたり、新しい技術に関する情報を集めたりするなど、常に向上心を持って努力を続けることも必要です。

私自身、未経験からこの世界に飛び込み、日々の業務を通して必要な知識やスキルを習得してきました。

最初は分からないことだらけで苦労しましたが、先輩方の指導や周りのサポート、自分自身の努力によって、少しずつ成長していき、電気主任技術者として活躍できるようになりました。

未経験だからといって諦める必要はありません。

あなたも諦めずに努力を続ければ、必ず道は開けます。

一歩ずつ着実にスキルを身につけ、電気保全のプロを目指しましょう!

電気保全に役立つ資格は?難易度・勉強法も解説!

電気保全の仕事に役立つ資格はいくつかありますが、ここでは特におすすめの3つを紹介します。

それぞれの資格の特徴と難易度、そして勉強法をまとめました。

| 資格名 | 種類 | 難易度 | 特徴 | 勉強法 |

|---|---|---|---|---|

| 機械保全技能士 | 特級 | ★★★★ | 保全計画や管理、高度な保全技術 | 実務経験を積み、過去問を繰り返し解く |

| 1級 | ★★★ | 設備の保守・点検、修理に関する高度な知識・技能 | 実務経験を積み、過去問を繰り返し解く | |

| 2級 | ★★ | 設備の保守・点検、修理に関する基本的な知識・技能 | 教科書と過去問を中心に学習 | |

| 3級 | ★ | 設備の保守・点検に関する基本的な知識 | 教科書を中心に学習 | |

| 電気工事士 | 第一種 | ★★★ | 工場やビルなどの電気工事全般 | 筆記試験対策と技能試験対策を並行して行う |

| 第二種 | ★★ | 一般住宅や小規模店舗などの電気工事 | 筆記試験対策と技能試験対策を並行して行う | |

| 電気主任技術者 | 第一種 | ★★★★★ | 事業用電気工作物の保安監督(大規模工場や発電所など) | 数年分の過去問を繰り返し解く |

| 第二種 | ★★★★★ | 事業用電気工作物の保安監督(中小規模工場やビルなど) | 数年分の過去問を繰り返し解く | |

| 第三種 | ★★★★ | 事業用電気工作物の保安監督(小規模工場やビルなど) | 教科書と過去問を中心に学習 |

これらの資格は、電気保全の仕事において、あなたの知識やスキルを証明する強力な武器となります。

資格取得は、就職や転職だけでなく、給与アップやキャリアアップにもつながる可能性があります。

特に、電気主任技術者の資格は、選任されることで責任者として業務を行うことができ、企業からの評価も高くなります。

資格取得に向けて、まずは自分のレベルに合った資格を選び、計画的に学習を進めましょう。

電気保全の資格やスキルはキャリアアップに役立つ?転職でも有利?

電気保全の仕事に興味があるけれど、将来性やキャリアアップについて不安を感じている方もいるのではないでしょうか。

ここでは、電気保全の資格やスキルがキャリアアップや転職にどのように役立つのかについて解説します。

電気保全の資格やスキルでキャリアアップできるのか

電気保全の仕事は、経験やスキルに応じてキャリアアップが可能です。

具体的には、現場作業員からリーダー、管理職へとステップアップしていくことができます。

また、資格を取得することで、より高度な業務に携わったり、専門性を高めたりすることも可能です。

電気保全のスキルは、工場やビルなどの設備管理だけでなく、様々な分野で活かすことができます。

例として、電気工事会社や制御設計エンジニア、設備メーカーなど、幅広い選択肢があります。

電気保全の仕事はこんな人に向いている?

- 細かい作業が得意な人

- 機械や電気に興味がある人

- コミュニケーション能力が高い人

- 責任感が強い人

- 体力に自信がある人

- 安全意識が高い人

- チームで協力して作業するのが好きな人

- 常に新しい知識や技術を学び続けたい人

- トラブルシューティングが得意な人

- 臨機応変に対応できる人

電気保全の資格やスキルは将来転職しても役に立つのか

電気保全の資格やスキルは、将来転職する際にも非常に役立ちます。

なぜなら、電気保全の知識や技術は、多くの産業分野で必要とされており、市場価値が高いからです。

電気主任技術者や電気工事士などの資格は、実務で必要になる場面がありますし、機械保全技能士は専門性を証明する強力な武器となります。

これらの資格を持っていれば、即戦力として評価され、転職活動を有利に進めることができるでしょう。

また、電気保全の仕事で培った経験やスキルは、他の技術職や管理職など、幅広いキャリアパスに繋がる可能性があります。

まとめ

この記事では、電気保全の仕事内容、必要なスキル、資格、キャリアアップについて解説しました。

電気保全は、私たちの生活や産業を支える重要な仕事であり、未経験からでも十分に目指せる仕事です。

電気保全の仕事に就くためには、電気に関する知識やスキルだけでなく、機械に関する知識やコミュニケーション能力も必要となります。

これらのスキルを身につけるためには、日々の学習や経験が欠かせません。

また、資格を取得することで、知識やスキルを証明でき、就職や転職で有利になることがあります。

電気保全の仕事に役立つ資格はいくつかありますが、特におすすめの資格は、機械保全技能士、電気工事士、電気主任技術者です。

電気保全の仕事は、経験やスキルに応じてキャリアアップが可能です。

また、資格を取得することで、より高度な業務に携わったり、専門性を高めたりすることも可能です。

電気保全の仕事に興味がある方は、この記事を参考に、ぜひチャレンジしてみてください。